中古住宅を購入するとき、意外と気になるのが「外壁の見た目」。

「汚れているし、買ったらすぐ塗り替えかな…」

そう思ってしまう方は多いのですが、実は “塗装しなくてもいいケース” もあります。

目次

■ 汚れの正体は“劣化”ではなく、ただの“付着物”かも

外壁につく汚れの多くは、

- カビ

- コケ

- 排気ガス

- 砂埃

- 雨だれ

などの 付着汚れ です。

これらは外壁自体が傷んでいるわけではないので、

専門洗浄を行うだけでかなりキレイになります。

※ 広島県で外壁洗浄を検討される方は、当社が加盟している

➡ 外壁洗浄専門サービス「ガイヘキ洗浄バスターズ」もご相談いただけます。

(“塗装前の判断”としてご利用いただく方も増えています。)

■ 外壁洗浄がオススメな理由

① 塗装より圧倒的に“安い”

中古購入直後は、何かと費用がかさみます。

外壁塗装は80〜120万円ほどが相場ですが、

外壁洗浄なら 数万円〜10万円台で済むことも。

「まず洗浄で様子を見る」という選択ができます。

② 外壁本来の状態が見える

実は、汚れが厚く付着すると 劣化しているように見える だけのことも。

洗浄をすると、

- まだ塗装しなくていい

- 劣化部分が最小限

- 必要な補修だけで済む

など、正しい判断ができるようになります。

③ 入居前の印象が劇的に変わる

中古住宅の“古さ”は、外観の汚れで3割増しに見えると言われています。

逆に外観がキレイだと、室内が多少古くても好印象に。

入居前に洗浄するだけで、

「この家、当たりだな」

と感じるほど雰囲気が変わります。

■ こんな中古住宅には“洗浄が向いてます”

- 外壁に色あせは少ないが、黒ずみ・コケが多い家

- 5〜10年程度、塗装していない家

- 北面だけ汚れがひどい家

- 築10〜20年の「手入れ次第でまだいける」外壁

■ 逆に、洗浄より塗装が必要なのは?

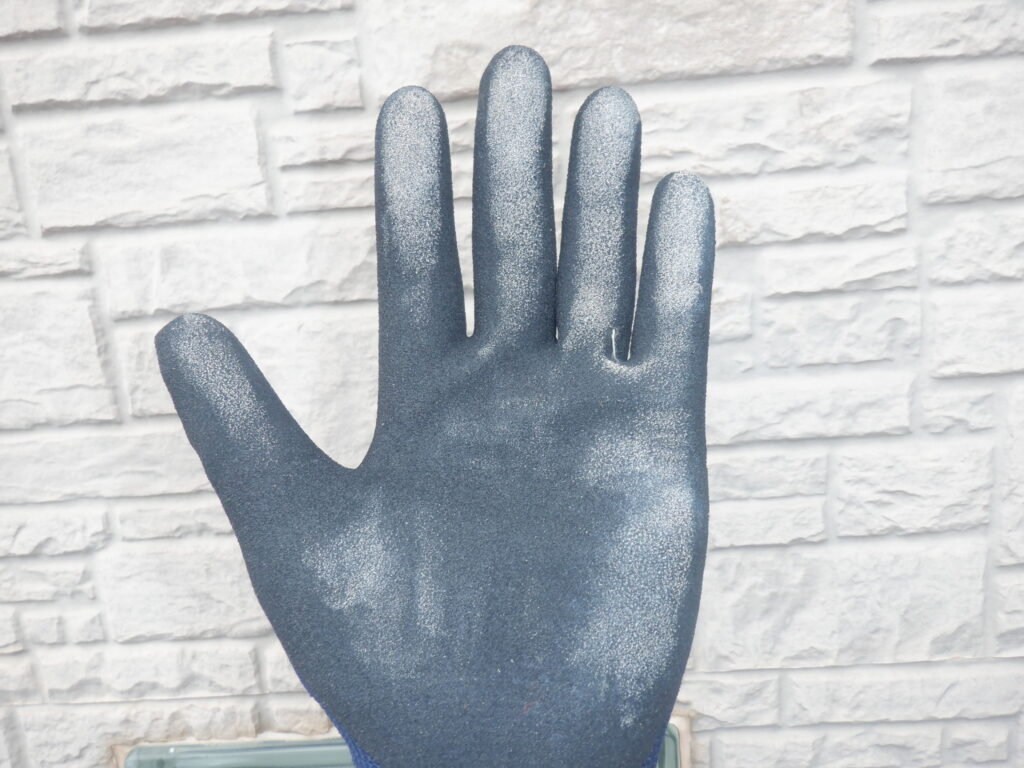

- 触ると粉が付く(チョーキング)

- ヒビ割れが多い

- 外壁が反っている、膨れている

- 塗膜が剥がれている

これらは劣化のサインなので、塗装や補修が必要になります。

■ そして実は…

“外壁の汚れチェック”と一緒に

インスペクション(建物状況調査)も強くおすすめ

中古住宅を購入する場合、

外壁だけでなく 家全体の状態を正しく把握することはとても大切 です。

インスペクションとは、

建築士などの専門家が 建物の劣化状況や修繕の必要性を診断する「住宅の健康診断」 のこと。

▼ インスペクションをするとわかること

- 雨漏りの有無

- 屋根・外壁の劣化

- 床下の湿気状況

- シロアリ被害の可能性

- 給排水設備の状態

- 修繕が必要な箇所、時期、費用感

とくに外壁まわりは、

“洗浄で十分”なのか“塗装や補修が必要”なのか

専門家の目で判断できるので安心。

将来的な修繕費用も早い段階で把握できるので、

購入前の不安が大きく減ります。

※ 内部の構造や床下点検まで行えるので、外壁洗浄だけでは見抜けない部分も把握できます。

➡ 広島県でインスペクションをご希望の方は当社からもご案内できます。

■ こんな流れが理想的!

- インスペクションで家全体をチェック

- 外壁の状態を客観的に把握

- 洗浄 or 塗装 のどちらが適切か判断

- 余計な費用をかけず、必要な部分だけメンテナンス

■ まとめ

中古住宅の外壁は、

“いきなり塗装”がベストとは限りません。

- 汚れなら洗浄で解決

- 劣化なら塗装や補修

- 判断に迷うならインスペクションで確かめる

この流れが、

いちばんムダがなく、安心して暮らせる中古住宅購入のコツ です。