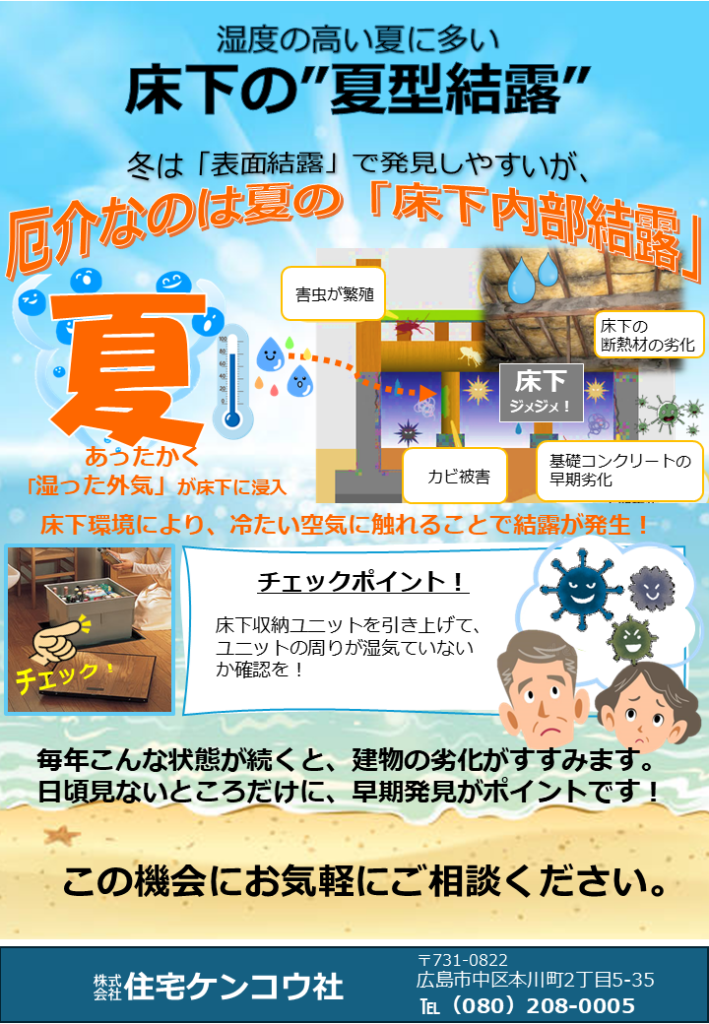

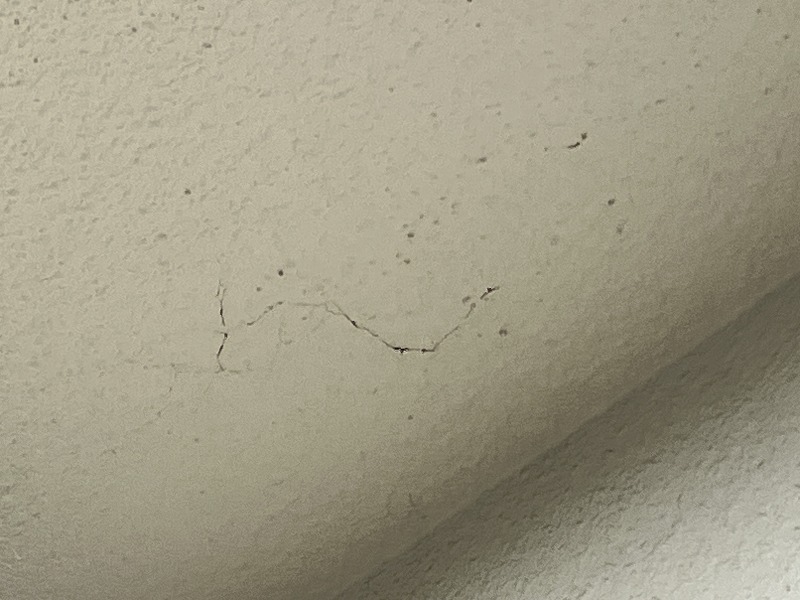

〜見逃しがちな部位も丁寧に確認しています〜

先日実施した建物状況調査の現場で、軒天(屋根の裏面)にて

一見「クモの巣?」のように見える箇所を発見しました。

よく観察し、棒などで軽く触れて確認したところ、

弾性塗料が経年劣化で浮き始め、一部に微細なヒビ(クラック)が入っている状態でした。

◆今回の状態について

- 部位: 軒天(外部天井部分)

- 症状: 塗膜の浮き・一部ヘアークラック

- 塗料: 弾性塗料仕上げ

- 雨水の影響: 直接かかりにくい部位のため、今すぐの雨漏り等のリスクはなし

現状では構造的な問題や雨水侵入の心配はないと判断されましたが、今後の経過観察が必要な箇所として、施主様にはご報告させていただきました。

◆なぜ気づけたのか?

今回のように、軒天のヒビは非常に目立ちにくく、見逃されがちです。

塗装の浮きが“クモの巣”や“汚れ”に見えることも多く、目を凝らし、実際に触れて確認することで初めて分かることもあります。

建物状況調査では、外壁・屋根だけでなく軒天や細部まで丁寧に確認し、必要に応じて報告・記録しています。

◆報告の意義:安心材料としても

「問題がないのになぜ報告?」と思われることもあるかもしれませんが、

“現時点で問題はない”という情報も、お客様にとっては安心材料の一つです。

小さな劣化も放置すれば将来的な補修の手間やコストに繋がります。

早めに気づいておくことで、適切なタイミングでの補修判断が可能になります。

◆私たちの役目

建物状況調査は、「今、問題があるかどうか」を調べるだけでなく、

将来にわたって家を長持ちさせるための“予防的チェック”でもあります。

細かい部分にも目を配り、万が一の不具合の芽を見逃さない。

それが私たちプロのインスペクターの役目です。

▼住宅診断・建物状況調査のご相談はお気軽に

中古住宅購入前、売却時、定期点検など、さまざまなシーンでご依頼いただいています。

安心・納得できる住宅取引のために、まずはお気軽にご相談ください。