「その音、ほとんどが“住宅が発するサイン”かもしれません。」

「誰もいないのにパキッ」「天井からコツコツ…」

そんな不安を感じるご相談は意外と多く、心霊現象と思い込んでしまう方も少なくありません。

しかし実際は 家そのものの変化や、害獣・湿気などの“物理的な原因” であることがほとんどです。

住宅内の音の正体は?考えられる主な原因

「音の多くは“家鳴り”や“動物の侵入”が原因です。」

・家鳴り

が温度・湿度の変化で伸縮し、「パキッ」「ミシッ」と鳴る現象。

特に木造住宅では日常的です。

・動物の足音

ネズミ・イタチ・ハクビシンなどが天井裏を走ると「ドタドタ」「カサカサ」と聞こえます。

・外部要因

風圧、排水音、隣家の生活音が響く場合もあります。

住宅内の音の正体とは?

住宅内で聞こえる音の正体は、主に以下のようなものがあります。

1. 家鳴り:木材や金属が温度変化に反応して発生する音です。

2. 動物の足音:天井裏や壁の中に住み着いた動物が原因となることがあります。

3. 外部の音:近隣の交通音や風の音なども影響します。

これらの音は、心霊現象と誤解されることもありますが、実際には物理的な原因が多いのです。

心霊現象と家鳴りの関係

心霊現象と家鳴りは、しばしば混同されることがあります。

家鳴りは、物理的な要因によって発生する音であり、特に古い家や木造住宅でよく見られます。

一方、心霊現象は、目に見えない存在が関与しているとされる音です。

このため、家鳴りの音が心霊現象と誤解されることが多いのですが、実際には多くの場合、物理的な原因が存在します。

ホームインスペクションに必要な調査項目

家鳴りや外部の音が気になる場合は、以下の項目を確認することが重要です。

- 温度・湿度の測定:これにより、家鳴りの原因を特定できます。

- 建材の状態:老朽化や劣化が音の原因となることがあります。

- 周囲の環境:近隣の音源や交通量も影響します。

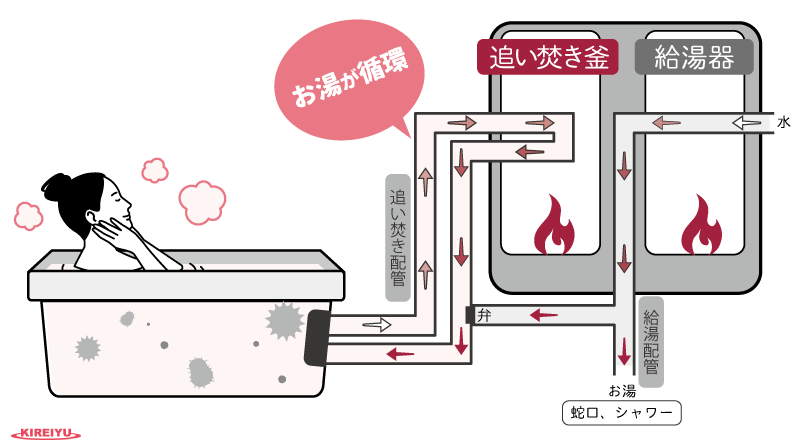

家鳴りと温度・湿度の関連性

家鳴りは、温度や湿度の変化と密接に関連しています。

特に、木材は湿度の影響を受けやすく、湿度が高いと膨張し、低いと収縮します。

このため、季節の変わり目や天候の変化に伴い、家鳴りが発生することがあります。

また、温度差が大きい場合も、音が発生しやすくなります。

これらの要因を理解することで、音の原因を特定しやすくなります。

一戸建てとマンションの違い

一戸建てとマンションでは、音の発生源やその感じ方が異なります。

一戸建てでは、家鳴りや外部の音が直接影響しますが、マンションでは隣接する住戸からの音が気になることが多いです。

また、マンションは防音対策が施されていることが多いですが、古い物件では音漏れが発生することもあります。

このため、物件選びの際には、音の問題を考慮することが重要です。

音の発生源を特定するための対策

音の発生源を特定するためには、いくつかの対策が有効です。

1. 音の記録:気になる音を録音し、時間帯や発生状況を記録します。

2. 専門家の相談:音響の専門家に相談し、音の原因を特定してもらいます。

3. 住宅検査:専門の業者による住宅検査を行い、物理的な原因を調査します。

これらの対策を講じることで、音の問題を解決しやすくなります。

音の問題を解決するためのリフォーム

音の問題を解決するためには、リフォームが有効な手段となります。

特に、防音対策や建材の選び方を見直すことで、音の伝わり方を改善することができます。

リフォームを行う際には、専門家の意見を参考にしながら、効果的な対策を講じることが重要です。

これにより、快適な住環境を手に入れることができます。