「床下点検」「漏水」「ホームインスペクション」「シロアリ」といったキーワードで情報を探している方に、床下点検の重要性や具体的なチェックポイント、実際の事例や対策方法まで、わかりやすく解説します。

住まいの長寿命化や資産価値維持のために、なぜ床下点検が欠かせないのか、その理由と最新の知識をお伝えします。

ホームインスペクションにおける

床下点検の新常識とは

近年、ホームインスペクション(住宅診断)の現場では、床下点検の重要性がますます高まっています。

従来は目視や簡易的なチェックが主流でしたが、現代住宅では配管の複雑化や断熱材の普及、シロアリ被害の増加など、床下に潜むリスクが多様化しています。

そのため、専門家による詳細な床下進入調査や、カメラを使った診断が新常識となりつつあります。

床下点検は、見えない部分の劣化や漏水、シロアリ被害を早期発見し、住まいの安全性と快適性を守るために欠かせない工程です。

従来の点検との違いと現代住宅での重要性

従来の床下点検は、点検口からの簡単な目視や、懐中電灯を使った部分的な確認が中心でした。

しかし、現代の住宅は配管や断熱材が複雑に入り組み、従来の方法では見逃しやすいリスクが増えています。

特に中古住宅やリフォーム物件では、過去の修繕履歴が不明な場合も多く、床下の状態を正確に把握することが重要です。

ホームインスペクションでは、専門家が床下に実際に進入し、配管の漏水やシロアリの蟻道、構造体の劣化などを詳細にチェックします。

これにより、将来的な大きなトラブルを未然に防ぐことができるのです。

床下点検で守る住まいの安全性・快適性

床下点検は、住まいの安全性と快適性を守るための最前線です。

床下には給排水管やガス管、電気配線、断熱材、基礎構造など、住宅の重要な要素が集まっています。

これらの劣化や不具合は、放置すると漏水やカビ、シロアリ被害、基礎のひび割れなど深刻な問題に発展します。

定期的な床下点検を行うことで、早期に異常を発見し、適切な修繕や予防策を講じることが可能です。

また、快適な室内環境を維持し、住宅の資産価値を守るためにも、床下点検は欠かせません。

- 漏水や配管の劣化を早期発見

- シロアリ被害の予防・早期対応

- カビや湿気による健康被害の防止

- 基礎や構造体の安全性確保

床下の構造・仕組みと

点検の基本知識

床下は住宅の基礎部分であり、建物全体を支える重要な役割を担っています。

木造住宅や中古住宅では、床下の構造や仕組みが異なる場合があり、それぞれ特有のリスクが存在します。

また、点検口の有無や設置場所、床下の土の状態やコンクリート施工の違いなど、点検時に知っておくべき基本知識も多岐にわたります。

ここでは、床下の構造や点検のポイントについて詳しく解説します。

木造住宅・中古住宅の床下構造と特有のリスク

木造住宅や中古住宅の床下は、基礎の形状や土台の状態、配管の配置などが新築住宅と異なる場合が多く、特有のリスクが潜んでいます。

特に築年数が経過した住宅では、木材の腐食やシロアリ被害、配管の老朽化による漏水リスクが高まります。

また、過去のリフォームや修繕履歴が不明な場合、隠れた欠陥が見つかることも少なくありません。

床下点検では、これらのリスクを的確に把握し、必要な対策を講じることが重要です。

- 木材の腐食やカビの発生

- シロアリの侵入・食害

- 配管の老朽化・漏水

- 基礎のひび割れや沈下

点検口の種類と後付け、畳の下の施工事例

床下点検を行うためには、点検口の設置が不可欠です。

点検口には、床板に直接設けるタイプや、畳の下に設置するタイプなど、さまざまな種類があります。

中古住宅やリフォーム時には、後付けで点検口を設置するケースも多く、設置場所や施工方法によって点検のしやすさが大きく変わります。

畳の下に点検口を設ける場合は、畳の取り外しや補強工事が必要になることもあるため、専門業者に相談するのが安心です。

| 点検口の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 床板タイプ | リビングや廊下などに設置しやすい |

| 畳下タイプ | 和室の畳を外して点検可能 |

| 後付けタイプ | リフォーム時に追加設置できる |

床下の土のまま放置とコンクリート施工の違い

床下の地面が「土のまま」か「コンクリート施工」かによって、住宅の耐久性やメンテナンス性に大きな違いが生まれます。

土のまま放置された床下は、湿気がこもりやすく、カビやシロアリの発生リスクが高まります。

一方、コンクリートで覆われた床下は、湿気の上昇を抑えやすく、害虫やカビの発生を防ぎやすいのが特徴です。

ただし、コンクリート施工でもひび割れや隙間からの水分侵入には注意が必要です。

点検時には、床下の地面の状態や湿気対策の有無をしっかり確認しましょう。

| 床下の状態 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 土のまま | 施工コストが安い | 湿気・シロアリ・カビのリスク大 |

| コンクリート | 湿気・害虫対策に有効 | 施工費用が高い、ひび割れ注意 |

床下はどうなってる?繋がってるケースと

断熱材・配管の特徴

床下空間は、住宅全体で繋がっている場合と、部屋ごとに区切られている場合があります。

繋がっている場合は、シロアリや湿気、漏水などの被害が広範囲に及びやすいので注意が必要です。

また、現代住宅では断熱材や配管が床下に多く配置されており、断熱材のズレや配管の劣化がトラブルの原因となることもあります。

点検時には、断熱材の状態や配管の接続部、床下の通気性などもチェックしましょう。

- 床下が繋がっていると被害が広がりやすい

- 断熱材のズレや落下に注意

- 配管の結露や漏水リスクも確認

床下点検で発見される

主な問題とリスク

床下点検では、普段目に見えない場所に潜むさまざまな問題やリスクが発見されます。

代表的なものとして、シロアリの侵入や蟻道、配管の漏水や腐食、カビや湿気による断熱材・木材の劣化、基礎や土台の欠陥などが挙げられます。

これらの問題は、放置すると住宅の寿命を縮めたり、修繕費用が高額になったりするため、早期発見・早期対策が重要です。

シロアリの侵入・蟻道と食害被害の発見

シロアリは床下から静かに侵入し、木材を食い荒らします。

特に蟻道(ぎどう)と呼ばれるシロアリの通り道や、木材の食害跡が見つかった場合は、早急な駆除と補修が必要です。

シロアリ被害は進行が早く、住宅の構造体に深刻なダメージを与えるため、定期的な点検と予防処置が欠かせません。

- 蟻道の有無をチェック

- 木材の空洞化や食害跡を確認

- シロアリの糞や羽アリの発生も要注意

漏水・配管の腐食や水漏れによる腐食不良

床下の配管からの漏水や腐食は、木材や断熱材の劣化、カビの発生、基礎の損傷など多くのトラブルを引き起こします。

特に中古住宅や築年数の経過した家では、配管の老朽化による水漏れが多く見られます。

点検時には、配管の接続部や床下の湿り気、サビや腐食の有無をしっかり確認しましょう。

| 主なトラブル | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 漏水 | 配管の劣化・接続不良 | 早期修理・交換 |

| 腐食 | 水分・湿気の滞留 | 防湿・換気対策 |

カビ・湿気・防湿不良による

断熱材・木材の劣化原因

床下の湿気が多いと、カビの発生や断熱材・木材の劣化が進行します。

防湿シートの施工不良や換気不足が原因となることが多く、健康被害や住宅の耐久性低下につながります。

点検時には、カビの臭いや断熱材の変色、木材の腐朽などを細かくチェックしましょう。

- カビ臭や黒ずみの有無

- 断熱材のズレ・落下・変色

- 木材の腐朽や柔らかさ

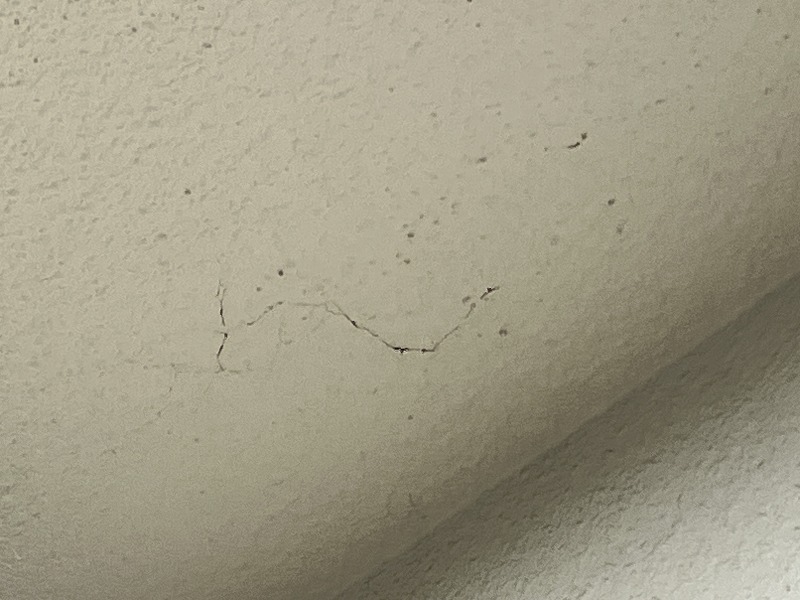

基礎・土台の欠陥や構造不良のチェックポイント

基礎や土台のひび割れ、沈下、鉄筋の露出などは、住宅の安全性に直結する重大な問題です。

特に地震や地盤沈下の影響を受けやすい地域では、基礎の状態を定期的に点検することが重要です。

ホームインスペクションでは、基礎のクラックや土台のズレ、アンカーボルトの緩みなども細かくチェックします。

- 基礎のひび割れや欠損

- 土台のズレや沈下

- アンカーボルトの緩み・腐食

床下点検の具体的方法

とチェック箇所

床下点検は、専門家によるホームインスペクションだけでなく、住まい手自身が簡単にできるチェック方法もあります。

点検の際は、点検口からの進入やカメラの活用、外部からの目視診断など、状況に応じた方法を選びましょう。

また、点検時に確認すべきポイントや診断項目を把握しておくことで、見逃しを防ぎ、住まいの安全性を高めることができます。

点検時に見るべきポイントと診断項目一覧

床下点検では、以下のようなポイントを重点的に確認します。

これらの項目をチェックすることで、住まいのリスクを早期に発見し、適切な対策を講じることが可能です。

- シロアリの蟻道や食害跡

- 配管の漏水・腐食

- カビや湿気の発生

- 断熱材のズレ・落下・劣化

- 基礎や土台のひび割れ・沈下

- 防湿シートや換気口の状態

床下に入れない場合の

外部・目視診断やカメラ利用法

床下に物理的に入れない場合でも、外部からの目視診断や専用カメラを使った点検が有効です。

点検口からカメラを挿入し、リアルタイムで床下の状態を確認する方法は、狭い空間や高齢者の方にもおすすめです。

また、外部から基礎のひび割れや湿気の有無を確認することで、ある程度のリスクを把握できます。

プロのインスペクターは、こうした機器を駆使して見逃しのない診断を行います。

- 点検口からカメラを挿入して撮影

- 外部から基礎や換気口を目視

- 湿度計やサーモグラフィーの活用

プロによるホームインスペクションの

流れ・所要時間

プロのホームインスペクションでは、事前の打ち合わせから点検、報告書作成まで一連の流れで実施されます。

床下点検は、点検口からの進入やカメラによる撮影、各部の詳細なチェックが行われ、所要時間は住宅の規模や状態によって異なりますが、一般的に1~2時間程度が目安です。

点検後は、写真付きの詳細な報告書が提供され、必要な修繕や対策のアドバイスも受けられます。

| 工程 | 内容 |

|---|---|

| 事前打ち合わせ | 点検範囲や要望の確認 |

| 床下点検 | 進入・カメラ撮影・各部チェック |

| 報告書作成 | 写真・診断結果・対策提案 |

自分でできる簡単な床下チェック方法

専門家に依頼する前に、自分でできる簡単な床下チェックも有効です。

点検口がある場合は、懐中電灯を使って床下の湿気やカビ、配管の水漏れ、シロアリの蟻道などを目視で確認しましょう。

また、床下から異臭がする場合や、床がきしむ・沈むといった異常があれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

- 点検口から懐中電灯で床下を照らす

- カビ臭や湿気の有無を確認

- 配管や木材の状態を目視

- 床の沈みやきしみをチェック

床下点検口の取り付けと

費用相場

床下点検口がない住宅でも、後付けで設置することが可能です。

点検口の設置は、床下点検やメンテナンスを容易にし、将来的なトラブルの早期発見につながります。

設置方法や費用相場、畳の下への設置事例などを知っておくことで、リフォームや中古住宅購入時の参考になります。

後付け工事の流れ・畳の下設置の注意点

床下点検口の後付け工事は、まず設置場所の選定から始まります。

リビングや廊下、和室の畳の下など、点検しやすい場所を選ぶことがポイントです。

畳の下に設置する場合は、畳の取り外しや補強が必要となるため、専門業者による施工が推奨されます。

また、床下の配線や配管を傷つけないよう、事前に構造を確認することも重要です。

工事自体は半日から1日程度で完了することが多いですが、設置後は点検のしやすさが格段に向上します。

- 設置場所の選定(リビング・廊下・和室など)

- 畳の下の場合は補強工事が必要

- 配線・配管の位置確認

- 専門業者への依頼が安心

費用の目安・中古住宅やリフォーム時の

参考価格

床下点検口の後付け費用は、設置場所や工事内容によって異なりますが、一般的には2万円~5万円程度が相場です。

畳の下や特殊な場所への設置、補強工事が必要な場合は追加費用が発生することもあります。

中古住宅の購入時やリフォームの際に点検口を設置することで、将来的なメンテナンスコストの削減にもつながります。

複数の業者から見積もりを取り、内容を比較することが大切です。

| 設置場所 | 費用相場 |

|---|---|

| リビング・廊下 | 2~4万円 |

| 畳の下 | 3~5万円(補強工事含む) |

床下点検口取り付けの施工事例とメリット

実際の施工事例では、リビングや和室の畳の下に点検口を設置し、定期的な床下点検が容易になったケースが多く見られます。

点検口の設置により、シロアリ被害や漏水、カビの早期発見が可能となり、住宅の寿命延長や修繕費用の削減につながったという声も多いです。

また、点検や修繕作業がスムーズに行えるため、住まいの資産価値維持にも大きく貢献します。

- 定期点検がしやすくなる

- トラブルの早期発見・対応が可能

- 修繕費用の削減

- 住宅の資産価値維持

床下点検・ホームインスペクション

の実施事例と対策

実際に床下点検やホームインスペクションを実施した事例からは、さまざまな問題が発見され、適切な対策が講じられています。

ここでは、被害や問題発見のケーススタディ、点検後のリフォームや修繕対応、そして予防としての定期点検の重要性について解説します。

実際の被害・問題発見のケーススタディ

ある中古住宅のホームインスペクションでは、床下点検口から進入した際に、配管の漏水とシロアリの蟻道が同時に発見されました。

また、別の事例では、基礎のひび割れや断熱材の落下が見つかり、早期の修繕で大きな被害を防ぐことができました。

このように、床下点検は見えないリスクを可視化し、住まいの安全を守るために不可欠です。

- 配管の漏水・腐食の発見

- シロアリの蟻道・食害の発見

- 基礎のひび割れ・断熱材の落下

点検後のリフォームや修繕の対応策

床下点検で問題が発見された場合は、速やかにリフォームや修繕を行うことが重要です。

シロアリ被害には駆除と防蟻処理、漏水には配管の修理や交換、カビや湿気には防湿工事や換気改善が有効です。

また、基礎や土台の欠陥が見つかった場合は、専門業者による補強工事や部分的な改修が必要となります。

点検結果をもとに、適切な対応策を選びましょう。

- シロアリ駆除・防蟻処理

- 配管修理・交換

- 防湿工事・換気改善

- 基礎・土台の補強工事

予防としての定期点検・診断の重要性

床下のトラブルは、早期発見・早期対応が被害拡大を防ぐカギです。

そのためには、定期的な床下点検やホームインスペクションの実施が非常に重要です。

特に築年数が経過した住宅や中古住宅では、年1回程度の点検を目安にしましょう。

定期点検を行うことで、住まいの寿命を延ばし、資産価値を維持することができます。

- 年1回の定期点検が理想

- 早期発見で修繕費用を抑制

- 住まいの安全・快適性を維持

安心・快適な住まいを

守るための床下点検

床下点検は、住まいの安全性や快適性を守るために欠かせない重要なメンテナンスです。

シロアリや漏水、カビ、基礎の劣化など、目に見えないリスクを早期に発見し、適切な対策を講じることで、住宅の寿命を延ばし、資産価値を維持できます。

ホームインスペクションを活用し、定期的な床下点検を習慣化することが、安心で快適な暮らしへの第一歩です。

住宅の長寿命化・資産価値維持に繋がる理由

床下点検を定期的に行うことで、住宅の劣化やトラブルを未然に防ぐことができます。

シロアリ被害や漏水、基礎のひび割れなどは、放置すると修繕費用が高額になり、住宅の資産価値を大きく損なう原因となります。

早期発見・早期対応によって、住宅の寿命を延ばし、将来的な売却時にも高い評価を得ることが可能です。

また、快適な住環境を維持することで、家族の健康や安心にもつながります。

- 劣化やトラブルの早期発見・対応

- 修繕費用の抑制

- 資産価値の維持・向上

- 健康で快適な住環境の実現

ホームインスペクション活用のポイントと

専門家の選び方

ホームインスペクションを活用する際は、信頼できる専門家を選ぶことが重要です。

一級建築士や住宅診断士など、資格や実績のあるインスペクターに依頼することで、的確な診断とアドバイスが受けられます。

また、点検内容や報告書の詳細さ、アフターフォローの有無も比較ポイントです。

複数の業者から見積もりを取り、口コミや実績を確認して選びましょう。

ホームインスペクションを上手に活用し、安心・快適な住まいを守りましょう。

- 資格や実績のある専門家を選ぶ

- 点検内容や報告書の充実度を確認

- アフターフォローの有無をチェック

- 複数業者の比較・口コミの活用